10月2日 芋煮会の日

10月2日は芋煮会の日。山形県の郷土料理の芋煮を河原などで家族や友人知人と鍋を囲んで食べる「芋煮会」の発祥の地として知られる山形県東村山郡中山町が制定し、日本記念日協会が認定した。

2024年で町の誕生70周年となることを記念するとともに、同町が山形名物の「芋煮会」の始まりの町であることを多くの人に知ってもらい、町の認知度向上と観光客、移住者の誘致が目的。

日付は、「芋煮会」が山形県の秋の風物詩となっていることと、「

◆◆◆

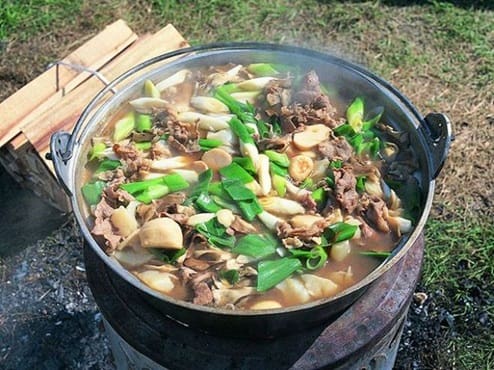

芋煮会は、日本の東北地方で伝統的に行われる秋の行事です。特に山形県や宮城県で盛んであり、秋の収穫期に合わせて、家族や友人、地域の人々が集まり、野外でサトイモを主材料とした鍋料理を共に作り、楽しむ風習です。この行事は、地域の親睦を深め、季節の変わり目を楽しむ一環として位置づけられています。

芋煮会の起源は江戸時代にさかのぼります。最上川舟運の船頭たちが、荷物の到着を待つ間、河原で開かれた宴がその始まりとされています。地元のサトイモや干物などを使用して煮込んだ鍋が、現在の芋煮に繋がっています。この行事は時を経て、地域ごとに独自の発展を遂げ、様々なバリエーションが生まれました。

地域によって具材や味付けに違いがありますが、一般的にはサトイモ、牛肉または豚肉、こんにゃく、ねぎなどが用いられます。例えば、庄内地域では豚肉と味噌味が一般的であり、内陸部では牛肉と醤油味が好まれます。また、最上地域では山菜やきのこを加えることもあり、置賜地域では豆腐や味噌の隠し味が特徴です。

芋煮会は、秋の風物詩としてだけでなく、地域の町おこしや食のイベントとしても活用されることが多いです。特に最近では、芋煮の鍋に具材が少なくなった後にうどんを入れて楽しむ「シメ」としての食べ方や、カレールウを加えるなどの新しい試みも見られます。

このように、芋煮会はその地域の文化や風土が色濃く反映された食事の場であり、参加することで地域の人々とのコミュニケーションを深める大切な機会を提供しています。それぞれの地域に根ざした伝統や新しい試みが織り交ぜられる芋煮会は、今後も多くの人々に愛され続けるでしょう。

記念日とかいろいろ

10月の年中行事など

10月の記念月間など

10月の記念週間など

10月2日の記念日

地方自治体が作った記念日

- 豊後高田市移住の日(1月10日)

- 「信州・まつもと鍋」の日(1月19日,2月19日,12月19日)

- ほしいもの日(1月10日)

- ニゴロブナの日(2月5日,6日,7日)

- 豊後高田市恋叶ロードの日(2月13日)

- 咸宜園の日(2月23日)

- 三矢の日(3月8日)

- 八幡浜ちゃんぽん記念日(3月28日)

- 笛吹市桃源郷の日(4月10日)

- 国分寺ペンシルロケット記念日(4月12日)

- しぶしの日(4月24日)

- 豊後高田昭和の町の日(4月29日)

- 丸亀市×サン・セバスティアン市「チャコリの日」(4月9日)

- 家具の町東川町・椅子の日(4月14日)

- 五島の日(5月10日)

- 箕輪町安全安心の日(5月12日)

- ごみゼロの日(5月30日)

- 「信濃の国」県歌制定の日(5月20日)

- こいのわの日(5月10日)

- 杖立温泉・蒸し湯の日(6月4日)

- はやぶさの日(6月13日)

- おにぎりの日(6月18日)

- 加須市うどんの日(6月25日)

- 六連の日(6月6日)

- コメ百俵デー(6月15日)

- 谷川岳の日(7月2日)

- くにさき七島藺の日(7月10日)

- ひかわ銅剣の日(7月12日)

- うらかわ夏いちごの日(7月15日)

- びわ湖の日(7月1日)

- 平田村あじさい記念日(7月14日)

- 喜多方ラーメンの日(7月17日)

- 宮島水族館の日(8月1日)

- 吊り橋の日(8月4日)

- 豊後高田市全力発展の日(8月10日)

- 野島(のしま)の日(8月8日)

- 那須塩原市牛乳の日(9月2日)

- 組踊の日(9月3日)

- 九十九島の日(9月19日)

- 花園ラグビーの日(9月22日)

- おおいた和牛の日(9月4日)

- 川西ダリヤ園開園記念日(9月21日)

- とっとり0929(和牛肉)の日(9月29日)

- 球都桐生の日(9月10日)

- 栗きんとんの日(9月9日)

- 「信州 火山防災の日」(9月27日)

- とくしまNAKAドローンの日(10月6日)

- はらこめしの日(10月8日)

- 天女の日(10月24日)

- 香りの記念日(10月30日)

- 芋煮会の日(10月2日)

- ひろの童謡の日(10月5日)

- 鳥羽の日(10月8日)

- 深川!マイ・米・デー(11月1日)

- 源流の日(11月16日)

- アースナイトデー(11月24日)

- ねぎらいの日(11月23日)

- いいリンゴの日(11月5日)

- 共家事の日(11月23日)

- いつでもニットの日(12月10日)

- こうふ開府の日(12月20日)

- 信州地酒で乾杯の日(毎月8日)